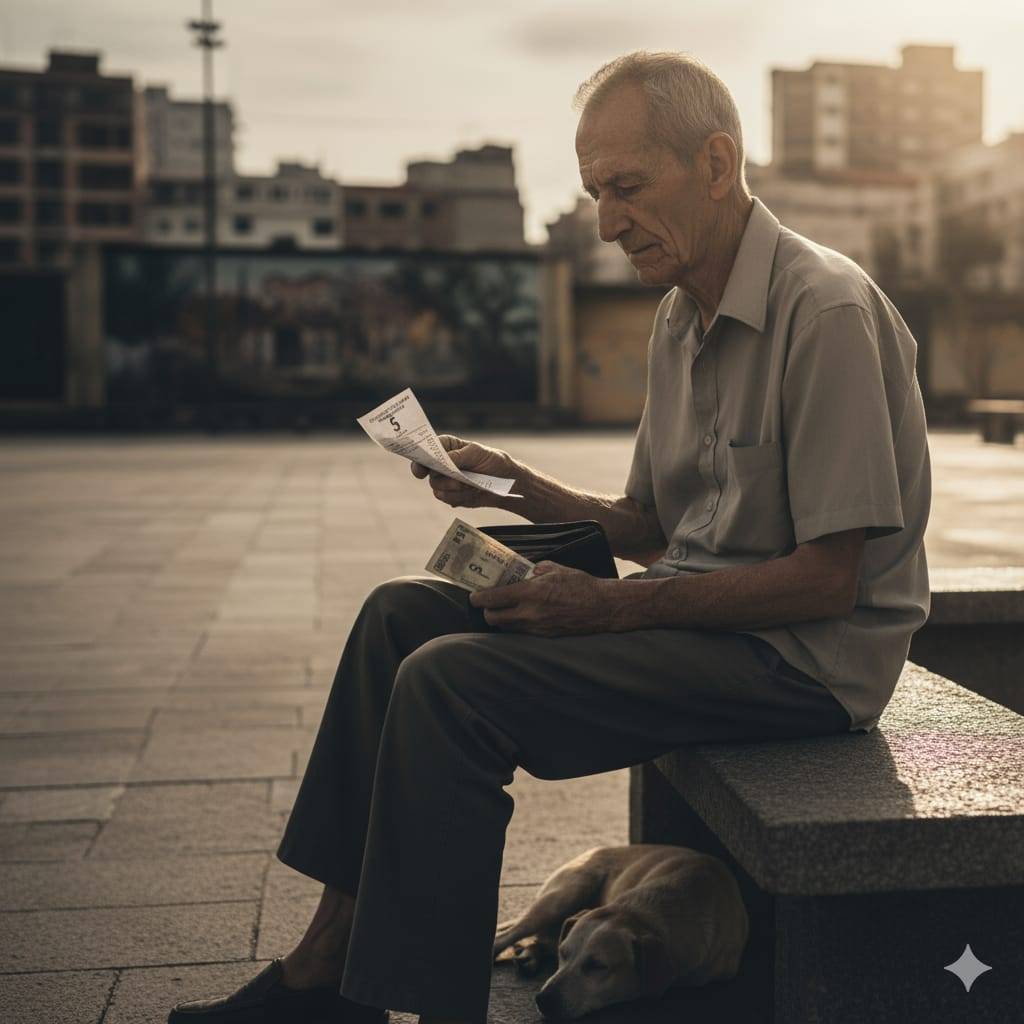

José, a sus 78 años, lleva una vida tejida con hilos de dignidad y escasez. Su espalda, marcada por décadas de trabajo, es el archivo silencioso de un país que fue y que ahora lucha por ser. Es un pensionado del Seguro Social.

Su ingreso mensual, esos exactos 130 bolívares, es su única ancla formal al sistema, una cifra que apenas le permite rasguñar los bordes de la subsistencia.

Para José, el mes no se mide en días, sino en gestiones: el trueque silencioso con Doña María por las verduras «feítas» que le sirven para las comidas a cambio de barrer el frente de su negocio , la espera paciente a que el amigo del quiosco le ofrezca el vasito de café y, de tanto en tanto, una galleta o un pan dulce.

Su rutina es un acto de fe y de apoyo vecinal, donde la solidaridad se ha convertido en el verdadero seguro social.

A este ingreso formal se le suma el Bono contra la Guerra Económica, un apoyo vital, aunque magro.

Para José, ese bono no es un ingreso extra, sino una cuenta que se divide automáticamente entre medicinas vitales y la comida más básica. Es el cordón umbilical que le permite estirar la vida un poco más, aun sabiendo que su poder adquisitivo es casi nulo.

De hecho, según los cálculos de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), en agosto, el monto total de la pensión y sus bonos apenas lograba cubrir el 0.28 por ciento de su canasta alimentaria. Un número que se convierte en una estadística cruel para los pensionados.

La sorpresa llegó un martes por la mañana, no como un trueno, sino como un murmullo incómodo. Un papel, formal y con logos de la Alcaldía, le notificaba la nueva tarifa de aseo urbano: el equivalente a 5 dólares mensuales.

José se sentó en el escalón de la bodega, sintiendo el peso del cálculo. Sus 130 bolívares, al cambio, apenas cubren una fracción mínima de ese monto. Pagar el aseo significaba, en términos prácticos, sacrificar una buena parte de lo poco que consigue para sus medicinas o varios días de comida.

No es un hombre de diatribas. José no lanza culpas al aire, solo mastica la ironía.

Entiende que los servicios públicos necesitan financiamiento, que las municipalidades tienen retos enormes para mantener la ciudad operativa. Sabe que las tarifas deben ajustarse a una realidad económica que no es la suya. El problema, piensa, no es la existencia de la tarifa; es la casi inexistencia de su pensión.

»Yo sé que la basura hay que recogerla,» reflexionó José, mirando el recibo con una mezcla de respeto y desconcierto. «Pero ¿cómo esperan que uno, con lo que dan, pueda pagar lo que cuesta?»

El drama no es un ataque frontal contra una política específica, sino un llamado a la coherencia. Hay un abismo enorme entre la tarifa de un servicio necesario ($5) y el ingreso que el propio Estado venezolano le garantiza por su vejez (menos de $1). Esta desproporción no es maldad; es, quizás, una falla sistémica, una falta de sincronía entre los distintos niveles de gobierno.

José sabe que no está solo en este dilema. La generación de oro del país está atrapada en un juego de sumas y restas que siempre da negativo. Sobrevivir con esa pensión, en este contexto, es una proeza que roza lo divino.

Al final de la tarde, José guardó el recibo en la cartera, junto a su cédula de «pensionado». Mañana tendrá que empezar de nuevo su gestión diaria. El dilema del aseo se suma a la lista de «milagros» que debe conseguir.

Su única esperanza es que, en algún despacho—sea municipal, regional o central—alguien ponga estos dos números, 130 bolívares y $5, uno al lado del otro, y entienda que la ecuación, tal como está, es humanamente imposible.

Su vejez, más que un derecho, se ha convertido en un acto de malabarismo por la supervivencia.

Sandy Ulacio

Periodista