En Venezuela, el estallido social es como el cometa Halley: todos saben que existe, muchos lo esperan con ansiedad, algunos lo han visto venir… pero nunca termina de llegar.

Y sin embargo, cada cierto tiempo reaparece en boca de analistas, opositores, diplomáticos, inversionistas, taxistas y tarotistas.

El relato se repite: esta vez sí. Esta vez se alinean los planetas, la miseria y la indignación. Esta vez la gente saldrá a la calle, esta vez los militares no reprimirán, esta vez el régimen no aguantará.

Desde el ángulo estrictamente económico, el país ya no es un paciente en terapia intensiva. Es un cadáver viviente. A agosto de 2025, el salario mínimo sigue anclado en 130 bolívares mensuales, es decir, poco menos de 4 dólares al tipo de cambio paralelo.

La canasta básica alimentaria supera los 500 dólares mensuales, según cifras recientes del Cendas-FVM. Un trabajador formal necesita alrededor de 125 salarios mínimos para sobrevivir. No vivir, sobrevivir.

Y aun así, el estallido no llega.

El tipo de cambio paralelo superó los 45 bolívares por dólar, mientras el BCV —con reservas menguadas y credibilidad en bancarrota— intenta contener la hemorragia con intervenciones que ya ni asustan al mercado. La inflación, que cerró 2024 cerca del 193%, vuelve a acelerarse.

La economía, según Ecoanalítica, crecerá menos del 1% en 2025, y eso si no colapsa antes por falta de financiamiento externo y sanciones que, con o sin flexibilización, siguen pesando como un yunque.

Pero incluso frente a este apocalipsis económico cotidiano, el estallido no ocurre.

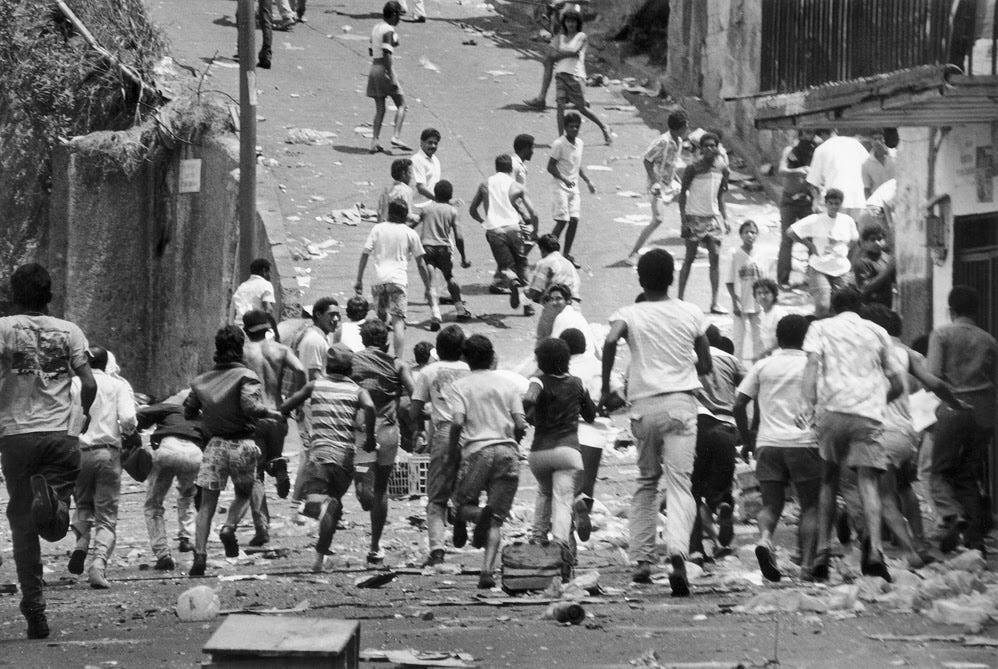

Las manifestaciones no han desaparecido. Más bien se multiplican.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en lo que va de año se han registrado más de 4.200 protestas, la mayoría por salarios, servicios y pensiones. Pero son protestas atomizadas, localistas, sin conducción ni discurso unificador. Gente que clama por agua, luz, gas o comida. Pero sin bandera política, sin programa de cambio, sin dirección.

Y es aquí donde el guión del «shock híbrido» —una ruptura social espontánea, con débil arbitraje internacional y una grieta interna en las fuerzas represivas— parece más plausible.

La tesis circula: basta un evento de alto impacto mediático —una represión grabada, una muerte icónica, un colapso nacional de servicios— para que todo explote.

La ventana estaría abierta entre 6 y 18 meses. Pero lo cierto es que lleva abierta más de una década, y no hemos cruzado el umbral.

El régimen chavista no necesita credibilidad ni votos. Solo necesita cohesión militar. Mientras conserve el monopolio del poder armado —aunque sea sobre una institucionalidad podrida y una economía en ruinas— no hay peligro existencial.

La llamada Fuerza Armada Nacional, convertida en federación de clanes y conglomerado de intereses, sigue funcionando como muro de contención. No por lealtad ideológica, sino por cálculo. Por miedo. Por negocios. Y porque cualquier ruptura interna implicaría un juego de suma cero: el que se mueva, pierde. O peor: desaparece.

Las condiciones materiales para una fisura existen —bajos sueldos militares, hambre en los cuarteles, corrupción democratizada—, pero no hay señales de una disidencia articulada.

Si hay conspiraciones, son silenciosas. La verdad es que lo sabremos después de la víspera. Si hay malestar, está encapsulado. La disidencia ha aprendido a callar, o a huir.

El estallido social en Venezuela se parece cada vez más a un mito fundacional: todos hablan de él, todos lo invocan, nadie lo ve.

Y cuando parece inminente, algo —una bolsa Clap, una lluvia, un bono de medio petro, un apagón providencial— lo difumina. La expectativa se desvanece, la rabia se enfría, la resignación vuelve a sentarse en el sofá.

Los actores internacionales han tomado nota. Estados Unidos, Europa, la ONU… todos saben que el régimen no cae por presión, sino por implosión. Y como la implosión no llega, se negocia. Se normaliza. Se espera. Se administra el desastre. Y algunos ya hacen cuentas sobre qué bonos comprar si mañana cambia algo.

Hay quienes aún apuestan por la tesis del “posicionamiento opcional”: no invertir, pero no irse del todo.

Apostar a la oportunidad post-ruptura, si alguna vez ocurre. Porque si ocurre —y es un “si” grande como el Ávila— el país quedará, otra vez, en ruinas. Con alto riesgo, pero también con espacio para quienes sepan moverse en el barro.

La verdadera pregunta ya no es si habrá estallido, sino si realmente lo necesitamos. Quizás el régimen chavista no caerá con un estruendo, sino con un suspiro. No con barricadas, sino con una lenta descomposición, hasta volverse irrelevante, incluso para sí mismo.

Pero mientras eso ocurre —si es que ocurre— seguiremos escuchando pronósticos, advertencias, informes confidenciales, voces exaltadas: esta vez sí. Esta vez cae. Esta vez revienta. Esta vez la calle…

Y no. Esta vez tampoco.